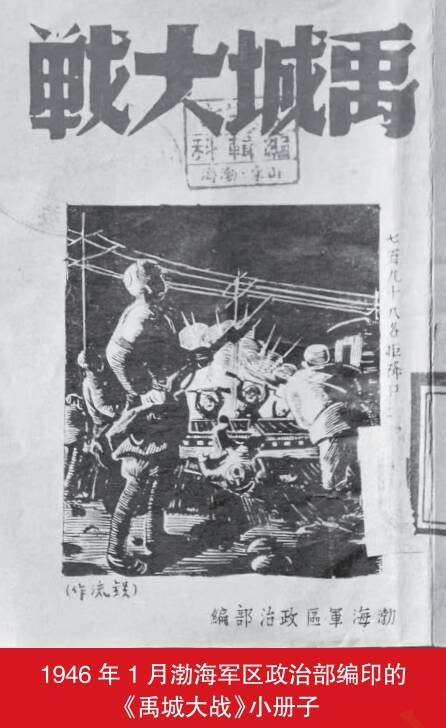

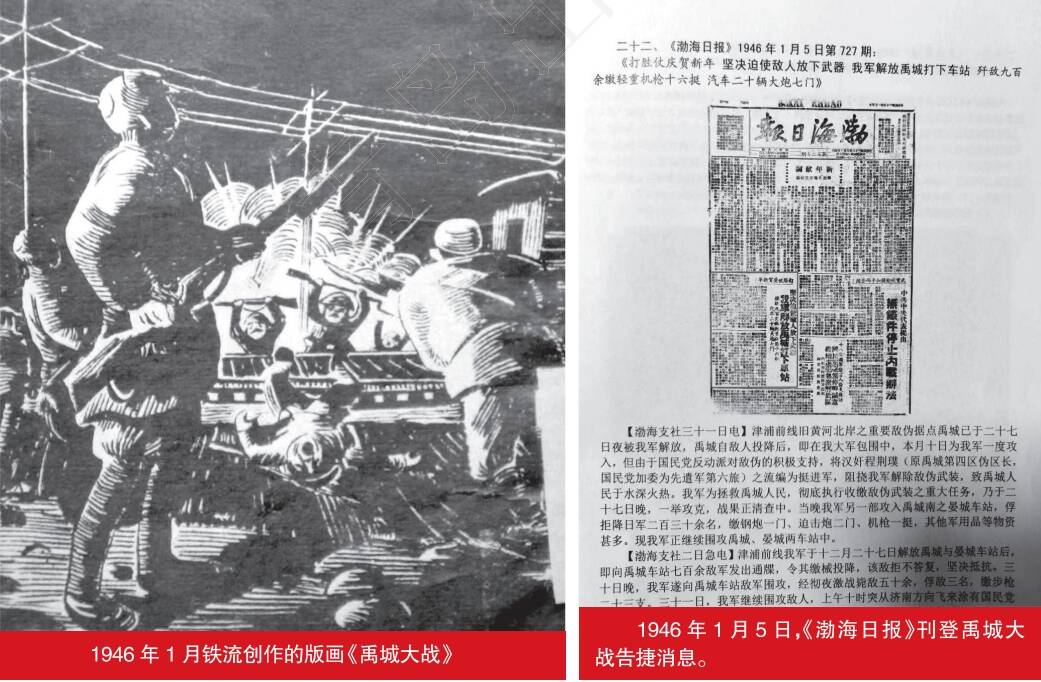

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,但其后少数未被消灭的日本侵略者仍负隅顽抗。1945年12月27日——31日,我山东渤海军区主力部队在冀鲁豫部队、平禹县大队、齐禹县大队的配合下,向日、伪、顽发起了声势浩大的禹城大战。此战不仅是山东人民抗击日本侵略者的最后一战,而且是中国人民抗日战争的收官之战。

为了再现这场鲜为人知的抗日最后一战,德州市人大常委会原副主任、德州市党史专家库总顾问陈璞平寻访禹城大战目击者、参战者及参战将领后代,广泛查阅有关抗战历史文献,精心撰写了长篇纪实文学《最后一战》。以气势恢宏的笔墨,全景式展现了禹城乃至鲁西北人民的抗战历史,特别是对禹城大战的真实历史进程进行了全面、立体的展示。故事情节跌宕起伏,既有史料价值,又有文学价值。

2月5日起,奏嘛新闻客户端推出长篇纪实文学《最后一战》连载,敬请收看。

我抬头望一眼天空,那个模糊的身影在浑浊的记忆深处向我走来,慢慢地,所有的一切似乎越来越清晰。我突然感到羞愧,这么多年过去,我竟然将他从记忆中祛除得如此干净。

2021年夏天,中央电视台军事频道节目组来到山东省禹城市,拍摄第二次世界大战末期这里曾经发生过的一场激战。1945年岁末,在禹城,八路军山东渤海军区集结4个主力团的兵力,全歼上千名拒降的日军精锐,当地人称之为“禹城大战”。

此时我已到德州市人大常委会任职,与媒体宣传早无半点瓜葛。或许是我对山东渤海区军史较为熟悉的缘故,市委便指派我前去协调专题片的拍摄事宜。其实,我对于这个分外任务还是颇有兴趣的:一则早有将这场鲜为人知的中日之战写成书的打算,只是因为政务缠身,迟迟没有动笔;二来我是地地道道的禹城人,宣传家乡,从感情上讲是件很乐意做的事情。于是,接到这个任务后,我一刻也没耽误,立刻驱车赶往老家。

节目组编导名叫娟子,年纪不大,却是业内老资格。她性格略显内向,有一种与实际年龄极不相称的矜重。见到我,她没有半句客套和寒暄,开门见山,直奔主题,咄咄逼人地提问:“请给出一个必须拍摄禹城大战的理由。”

我微微一笑,从容答道:“禹城大战是1945年中日最后一场规模较大的作战,仅凭‘最后一战’这4个字,我想就足以吸引观众的眼球。”

节目组的人对我的回答显露出难以置信的神情。摄像师首先提出质疑:“我们来前也曾做过功课,只听说这里是大禹治水功成名就之地,而资料显示,二战时期的中日最后一战似乎应该发生在江苏高邮吧?”

我说:“高邮之战是新四军华中野战军粟裕司令员亲自指挥的,起止时间为1945年12月19—26日,而山东八路军渤海军区司令员袁也烈将军指挥的禹城大战起止时间则是1945年12月27—31日。两地的作战规模和歼敌人数虽然大致相同,但从时间节点上看,高邮之战结束的第二天,才是禹城大战的开战之日,谁是中日战争的收官之战,一目了然。我们希望借助央视的宣传,能够引起上级有关部门和史学界的重视,重新认识禹城大战在中国抗日战争中的地位和作用。”

我的观点最终说服了大家。于是,节目组一致决定,鼓足干劲,将这一特殊的抗日题材拍成精品,传播出去,以资教育后人。

按照事先约定,我此行的主要任务是负责向节目组提供禹城大战的历史背景资料。或许是这一番交谈的缘故,娟子再三邀请我担任嘉宾主持。盛情难却,我只得从命,但如此一来,就必须全程陪同节目组拍摄完毕。这样的安排却是我来时始料不及的。

那段日子,正是三伏季,骄阳似火,酷暑难耐。我们驱车来到济南,一头扎进省图书馆、省档案馆,大海捞针般地寻找当年残存的原始资料;我们四处寻找亲历者的后代,聆听他们讲述父辈们惊心动魄、九死一生的战斗故事;我们踏遍禹城火车站周边的村庄和田野,不放过任何一处昔日战场的遗址;我们在京沪铁路两侧一遍遍地拍摄外景,无论烈日炎炎,还是大雨倾盆,自始至终,一以贯之。半个月下来,人晒得黝黑,变得精瘦,也算是体验了一把电视人的辛苦和不易。

拍摄结束的晚上,节目组在一起聚餐,庆贺任务圆满完成。席间娟子突然惋惜地说:“若是片子中再有几个亲历者回忆大战的镜头,那节目的内涵则会更加厚重,情节则会更加生动,人物则会更加丰满。”

然而,所有人都清楚,禹城大战已经过去大半个世纪,若想采访到神志依旧清晰的亲历者,几乎是不可能的。

电视永远是遗憾的艺术,完美只存在于理想之中,有时残缺就是一种另类的美。大家也只能这样安慰着娟子,力争下一次拍摄出更加出彩的片子吧。

看到娟子脸上难以抑制的遗憾,我灵光乍现,脑海里若隐若现出一个模糊的身影,迟疑地说:“我突然想起一个人,或许和禹城大战有关,不知当讲不当讲?”

娟子笑道:“片子都拍完了,有什么不能讲的,大家就当听故事呗。”

我整理了一下凌乱的思路,说道:“很多年以前,我认识一位叫四子的八路军老兵。他少年习武,擅使短刀,因为最亲近的女老师被鬼子奸杀,便锲而不舍地追杀凶手长达7年,最终在禹城大战时手刃仇敌。这个颇具传奇的复仇故事或许有助于我们从另一个侧面理解这场大战的背景和内涵。”

娟子闻言,顿时显露出浓厚的兴趣:“情爱,追杀,抗日,复仇!这故事既有政治性,又有娱乐性,满满的正能量,肯定吸引人,快快从头讲来。”

大家仰起头,期待着我的讲述。

我抬头望一眼天空,那个模糊的身影在浑浊的记忆深处向我走来,慢慢地,所有的一切似乎越来越清晰。我突然感到羞愧,这么多年里,我居然把这个人从记忆中祛除得如此干净。

我抿一口茶,稳定一下激动的情绪,用低沉的语调,缓缓讲述出记忆深处那场惊心动魄、荡气回肠的禹城大战……

我抬头望一眼天空,那个模糊的身影在浑浊的记忆深处向我走来,慢慢地,所有的一切似乎越来越清晰。我突然感到羞愧,这么多年过去,我竟然将他从记忆中祛除得如此干净。(点击观看)

肖锋旅长说:“就在最近几天,日军渡边师团131联队山谷大队千余名鬼子进驻禹城火车站,企图在此负隅顽抗。这股日军就像扎在我解放区胸膛上的一根毒刺,若不及时将其拔出,必将后患无穷。”(点击观看)

爆破手们逐个清除碉堡。火光中,一座座碉堡前跃动着抱着炸药包的身影,轻重机枪刮风似的叫,炸药包“轰隆隆”震天动地。前面的战士倒下了,后面的再上;再倒,再上。小碉堡终于被全部清除。(点击观看)

嘹亮的冲锋号在空旷的田野上空回荡,我军战士以班、组为单位,似股股旋风卷了出去,每个人的脸上都充满坚毅的杀气,咬着牙、瞪着眼、呐喊着、咒骂着向前猛冲。(点击观看)

第十二章 合 围

第十三

章 格 杀

第十四

章 落 幕

第十五

章 铭 史

陈璞平,祖籍山东禹城,1961年12月出生。中共党员,中国作家协会会员,山东省十佳理论工作者。山东省德州市人大常委会原副主任,德州市党史专家库总顾问。酷爱党史研究和文学创作,出版有《迷航—1927陈独秀在武汉》《陈独秀之死》《母亲的红色之恋》《无字碑》《兵出渤海湾》《西风烈》《将军泪》《渤海女兵西征记》《乱世兄妹》等多部著作,尤其擅长撰写军事和历史题材作品,享有“红色作家”之称。作品曾荣获4届山东省精神文明建设“精品工程”奖等多项国家、省、市作品奖。

打开“奏嘛新闻”看评论