1945年8月15日,日本宣布无条件投降,但其后少数未被消灭的日本侵略者仍负隅顽抗。1945年12月27日——31日,我山东渤海军区主力部队在冀鲁豫部队、平禹县大队、齐禹县大队的配合下,向日、伪、顽发起了声势浩大的禹城大战。此战不仅是山东人民抗击日本侵略者的最后一战,而且是中国人民抗日战争的收官之战。

为了再现这场鲜为人知的抗日最后一战,德州市人大常委会原副主任、德州市党史专家库总顾问陈璞平寻访禹城大战目击者、参战者及参战将领后代,广泛查阅有关抗战历史文献,精心撰写了长篇纪实文学《最后一战》。以气势恢宏的笔墨,全景式展现了禹城乃至鲁西北人民的抗战历史,特别是对禹城大战的真实历史进程进行了全面、立体的展示。故事情节跌宕起伏,既有史料价值,又有文学价值。

2月5日起,奏嘛新闻客户端推出长篇纪实文学《最后一战》连载,敬请收看。

望着静静躺在面前的白雪,四子的心被撕裂一般鲜血四溅。 他想呐喊,想化作一颗炸弹,与小野、与所有的日本鬼子同归于尽。四子揣好刀鞘,默默立下毒誓:纵然追到天涯海角,也要寻回宝刀,手刃仇敌,血债血还!

肖锋旅长和曾旭清政委的担心绝非无端猜测。四子与驻守禹城火车站的日军小队长小野一郎的确有着不共戴天的深仇大恨。

四子姓高,因在家排行第四,街坊邻居便称他为“四子”或“四儿”。 1939年,四子的亲大爷与我父亲被鬼子抓到东北密山做劳工时曾拜了把子, 故而虽然他比我父亲只小1岁,却必须恭恭敬敬叫一声“叔”。山东是孔孟之乡,最讲礼数,由此而论,我便喊他一声“老哥哥”。这就叫“萝卜不大,长在背(辈)上”了。

父亲在世时曾告诉我,四子是齐禹八区连五高村人。后来我才知道,所谓“连五高村”,那是新高、老高、袁庄、棚赵和小王庄5个村庄的统称。虽然我小时候与四子有过几次接触,甚至为了一睹他那把专杀鬼子的侍女宝刀,上初中时曾专门跑到连五高住过两天,但时过境迁,他究竟属于5村中的哪个村,我早已忘记。

七七侵华事变爆发前,四子家虽不是什么地主老财,但家境殷实,有宅有地,日子过得倒也舒坦。四子的爷爷年轻时干过镖局的镖师,庚子年间闹义和拳时担任过义和拳大师兄本明和尚的贴身护卫。民国之后,兵荒马乱,匪患成灾,村村建起红枪会,舞枪弄棒,看家护院,他受邀担任周边数十个村庄的红枪会武教头,江湖上被尊称“镖爷”,想来武功非同小可。四子父亲则生性胆小,忠厚老实,在村里开了一家铁匠铺,由于个头矮,却姓高,十里八乡便戏称“高铁匠”。那时庄稼人种地用的锄、镰、犁、耙,红枪会习武所需的刀、枪、剑、戟,样样都是生铁所制,因此铁匠铺的生意倒也兴隆。

四子自幼顽劣,7岁便随镖爷习武,十八般武艺皆有涉猎,因为长得瘦小,不宜使用笨重兵器,13岁后便专攻短刀,一把7寸匕首舞得出神入化、炉火纯青。日本鬼子入侵山东前夕,镖爷又将一把祖传的飞天侍女短刀及一套上乘刀法传授与他,并再三叮嘱:这套刀法看似平淡无奇,实则暗藏杀机,虽然只有刺胸、抹喉、撩阴3招,但每一刀都精妙绝伦,置敌于死地。只要第一刀出手,便可将敌笼罩在刀光之下,随后两刀接踵而至,一气呵成,所以叫作‘闪电三刀’。由于这3刀的连续攻击动作路线酷似一个行草书法的‘义’字,最初一‘点’为刺,专刺心脏;其次一‘撇’为画,专割咽喉;最后一 ‘撩’为带,专断动脉。其用刀与用笔有着异曲同工之妙,所以又称‘义字刀法’。只是这套刀法太过残忍,只可用于自卫,不可滥杀无辜。

我上初中时,曾去连五高村,亲眼见过那把传闻中的飞天侍女刀。那刀咋看不过是一根7寸左右外表镂空雕刻着一幅唐代飞天仕女图的黄铜香笼,但若是握紧香笼上端,加力向外一拔,便会出人意料地抽出一把匕首,原来这把匕首的刀柄和刀鞘利用浮雕仕女的腰带部位巧妙地融为一体。不足4寸长的刀身极像古印度藏传佛教中的降魔金刚杵,又好似中国北方农村随处可见的普通小攘子。再仔细端详,锋利的刀刃上布满灿若繁星的玛瑙花纹,犹如行云流水,美妙绝伦,在昏暗的煤油灯反射下,寒光闪烁,杀气逼人。果然是一把绝世宝刀!

四哥告诉我:“这把飞天侍女刀大有来历。它是用乌兹钢和熟铁混在一起锻造而成,冶炼过程产生的天然玛瑙花纹,可以在刀刃上形成细小的锯齿,使其更加锋利。相传它原是宫中之物,后因战乱,流落民间,成为小刀会女将领周秀英的护身兵器。小刀会失败后,它又传入捻军梁王张宗禹手中。1868年,张宗禹兵败徒骇河畔,它被禹城丁家寺主持本明和尚得到。庚子年间,本明和尚发起义和团,俺爷爷是他的贴身护卫。本明和尚被山东巡抚毓贤杀害后,爷爷便将宝刀带入红枪会,最后传到俺的手中。”

我曾担心地问他:“都说一寸短、一寸险,四哥为什么唯独偏爱实战起来九死一生的短兵器?”

四子告诉我:“镖爷之所以让他专攻匕首,是因为他天生胆大,心理素质好,而且手脚灵活,反应机敏,再加上身材矮小,不适合使用笨重太长的兵器。”

四子又解释道:“匕首与其他兵器最大的区别在于短小,这就导致实战中无法完美防守,只能贴身近战,兵行险招,招招跟人拼命。所以,匕首攻击必须有一种气吞万里、视死如归的肃杀之气,让敌人未战已自胆寒,从气势上首先压倒敌人。在所有兵器之中,匕首是最难使用的,因此它对使用者的心理素质、反应能力以及手脚灵活度要求极高。它最大的特点是施展起来灵活快速,不拘一格,可以随时调整攻击方向,声东击西,迷惑敌人,在敌人最意想不到的位置、时间、角度发动进攻,防不胜防。匕首又是攻击速度最快的武器,出拳有多快,匕首的出击速度就有多快。它永远只攻不守,不计后果。所以,匕首自古便有‘近战之王’的美称。”

四哥最后恨恨地道:“如果你的父母、兄弟、姐妹惨死在日本人手下,你会选择怎样的报仇方式?是一枪毙命?还是千刀万剐?面对被捅成血葫芦的小鬼子,看着喷射四溅的鲜血,听着撕心裂肺的惨叫,那种复仇的快感比一枪毙命要强烈100倍、1000倍!”

我突然打个寒战,强烈感受到四子身上迸发出来的阵阵杀气。

后来我才知道,四子这种极端残忍的杀虐心态来自他目睹了数位亲人被日寇杀害的惨状,那是一种毕生都难以忘怀的悲愤。

四子的爷爷死于日机对禹城火车站的轰炸。1937年10月12日,日军对禹城火车站进行轰炸,难民死伤超过500余人,镖爷便是在这场惨绝人寰的空难中被炸死的。四子当时与爷爷就在一起,亲眼看到日机抖着翅膀,像老鹰一样对着树梢和人群俯冲下来,疯狂投弹和扫射,站台上顿时烟山火海,哭爹喊娘。四子想跑,被镖爷猛地按倒在地,一声山崩地裂般的巨响,震得他五脏六腑上下翻腾,眼前发黑,大脑一片空白。等他缓过神来,发现遍地都是断肢残躯、肝肠心肺,火车被炸成几截,钢轨被拧成麻花,朝天撅着,上面七零八落地挂着燃烧的枕木。镖爷躺在身旁,浑身是血,嘴唇不停地抽搐着,已经说不出话来,只是瞪大眼睛直勾勾望着天空的飞机,不一会儿便咽了气。四子说爷爷是死不瞑目。

四子的大哥死于日军对禹城的进攻。1937年11月,日军进攻禹城,国民党军孙桐萱第12军第20师第120团在徒骇河一线设防御敌,四子的大哥谷子当时在第120团担任班长。谷子班里的新兵叉子后来对四子说:那天下午,日军的进攻格外猛烈,92式步兵炮弹暴雨般倾泻而下,就像长了眼睛似的,专往人堆里砸。一会儿工夫,阵地上便成为一片火海,100多人的连队只剩下七八个活人。谷子为了掩护叉子受了重伤,腹部露出一坨绛紫色的肠子,流淌了一地,右腿被炸断,膝盖以下找不到了。

四子得知谷子阵亡的消息是半月之后。那时四子还没有参加八路军,在禹城八区抗日民团李惠民手下当勤务兵,衣衫褴褛的叉子找上门来,告诉四子:“班长是为了救俺才牺牲的。他临死前让俺来传话,说四子兄弟从小满眼都是好人,这年头,坏人当道鬼子恶,太心善会吃亏。”四子闻言,再也忍不住心中的悲愤,顿时泪流满面。

四子的父亲死于日本人血洗伦镇红枪会。1938年11月14日,农历腊月十三,日本鬼子下乡“扫荡”,包围了禹城伦镇街,街内的红枪会奋起反抗,激战1天,终因寡不敌众,共有103名红枪会会员战死,另有40余名乡亲丧生。那天四子跟随父亲给伦镇红枪会去送定制的一批红缨枪,一辈子与世无争的高铁匠为了掩护儿子逃走,被鬼子当场乱枪刺死。

1年之内,四子有3位至亲惨死于日寇之手。

最令四子刻骨铭心的是白雪老师之死。

七七侵华事变爆发之前,四子因为陪同爷爷去县城治病,借住表兄金山家中,曾在禹城第一高小读书半年。他多次对我说,那是他一生之中最值得回味的美好时光。我想,这一切都是因为白雪老师的存在。

白雪是四子的语文老师, 一名东北流亡大学生。四子老年后, 一遍遍对我描述过初次见到白雪时的感觉。白雪从不叫四子大名,总是亲昵地叫他“四儿”,四子也不叫她白老师,而是喊她“姐”。他那时只有14岁,对男女之情懵懵懂懂,只是觉得白雪就像他失散多年突然重逢的亲姐姐,那是一种与生俱来的亲近感。

四子记得:白雪每次上课前,都会给同学们一个甜美的微笑、 一个亲切的眼神、一句温柔的问候。四子无法理解这种微笑为何会让他心跳加速,以至于多年之后回想起那个微笑,依然如坐春风。课余时间,四子喜欢跟随白雪去学校隔壁的文庙散步,听她绘声绘色地描述东北的皑皑白雪、莽莽林海、千里沃野、巍巍群山,讲那些有趣的野生动物黑瞎子、傻狍子、黄皮子、大马猴的故事。姐弟俩儿同喜、同悲、同愤怒、同欢乐,度过了1937年的多事之秋。

四子说:“靠近白雪,你会强烈感受到一种很纯粹的优雅气息。她举止从容,性情淡泊,总是用恬静的微笑去坦然面对生活的得失悲欢,甚至当她讲到她的家人在东北被日本人残害时,也没有像一般女性那样失声痛哭或满腔悲愤,而是眼神中透出淡淡的悲伤,静静地仰望天空。她的身体散发着一种与众不同的气息,如空谷幽兰,似月色洞箫,其超俗不凡的气质令人心旷神怡,其轻颦浅笑的韵味让人回味无穷。她就像初秋的微雨甘露,慢慢浸润你的心田。”

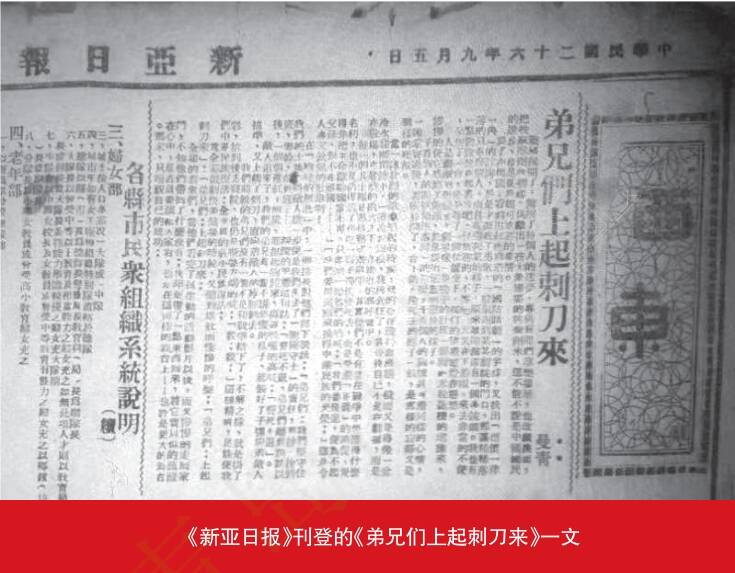

鬼子打进禹城前夕,四子离开学校回连五高老家,白雪也要到城南东唐村舅舅家躲避。两人分别时,白雪取来一张新近出版的《新亚日报》,向他推荐上面刊登的一篇署名“于曼青”的抗日文章——《弟兄们,上起刺刀来》, 嘱咐他认真阅读,并说这是给他布置的最后一次课外作业,下次见面时要检查背诵情况。四子后悔没有给白雪准备礼物,情急之下,掏出那把飞天仕女刀,学着大人的口吻道:“姐,以后俺不在身边,这把刀子或许可以保护你。” 白雪知道这把匕首是四子的传家之宝,本想推辞,又怕拂了四子一片心意,只好小心接过匕首,一时百感交集,柔声说道:“四儿放心吧,姐会照顾好自 己。”镖爷得知四子将宝刀赠予白雪,又急又气,追问四子是不是喜欢白雪,四子涨红了脸大声道:“俺可从没想过要娶她,俺就是不允许坏人欺负她。” 镖爷绝望地叹息道:“完了,完了,喜欢就是喜欢,还不承认。傻小子,将来有你作蜡的时候,真是作孽呀。”

白雪死于东唐惨案。白雪投奔的舅舅孙财主家住县城东南的东唐村。东唐村紧靠津浦铁路,鬼子护路队三天两头前来“清剿”、“扫荡”,搜查反日分子。孙财主家里藏着个如花似玉的大姑娘,实在太不安全。无奈之下,孙财主只得为外甥闺女找了个买扒鸡的后生,催她快快嫁人。四子接到白雪邀请,按照当地习俗,以娘家弟弟身份前来压轿送亲。

1938年8月17日,农历七月二十二,这一天是白雪的大喜之日。不曾想,那天拂晓,新娘还未起轿,鬼子护路队在小队长小野一郎的率领下,突然将东唐村围了个水泄不通。3个鬼子狞笑着将白雪逼到门旁,小野挥手两个耳 光,将她打晕,趁机扒开衣服。不知过了多久,白雪清醒过来,见小野趴在身上,“嗖”地抽出那把仕女刀,对准他乱砍一通。小野没有防备,躲闪不及,左脖颈被划破,疼得大叫一声,拧住白雪手腕,将刀夺下,再摸脖颈,满手是血。小野大怒,反手一刀刺去。白雪惨叫一声,立马变成血人。

那小野见这把短刀刀柄镂空雕刻着一幅栩栩如生的仕女图,刀刃上则布满玛瑙花纹,犹如行云流水,美妙绝伦,情不自禁地赞道“好刀”,便将短刀插入腰间,捂着脖颈伤口,踉跄着走出院子。

当四子赶来时,白雪已经奄奄一息。看到四子,她费劲地从怀中掏出刀鞘:“四儿,真对不起,宝刀让鬼子抢走了。姐没用,没能杀死他。”

四子泪如雨下:“姐啊,是俺来晚了,是俺害了你。”

“不能怪你,要把账记在鬼子身上。”白雪气息越来越弱,“四儿,姐的亲弟弟,你要多学点文化知识,姐还要检查你……背诵《弟兄们,上起刺刀来》呢。”

话音未落,白雪浑身剧烈抽搐了一下,轻轻吐出最后一口气,慢慢闭上那双美丽的眼睛。

一刹那,四子仿佛觉得血液凝固,心脏不再跳动,地球停止了转动,世界上万物都被冰冻。他默默地将白雪裸露的衣服整理好,系上一个个扣子。曾几何时,一个14岁情窦未开的大男孩偶遇心中的女神,从此一种说不清的感觉在心里滋生蔓延,先是淡淡的无色无味,然后愈来愈清晰,悄悄地、甜甜地润泽着心房,让他觉得人生有滋味、有欢乐、有意义。时间久了,她在他的心目中凝结成血肉粘连的亲情。然而,这一切的美好感受持续了不到1年,便被日寇的炮火无情地击碎。此刻,望着静静躺在面前的白雪,四子的心被撕裂一般鲜血四溅。他想呐喊,想化作一颗炸弹,与小野、与所有的日本鬼子同归于尽。

四子揣好刀鞘,默默立下毒誓:纵然追到天涯海角,也要寻回宝刀,手刃仇敌,血债血还!

此次屠村,日军共杀害村民83人,焚烧房屋200余间,地方史志均有详细记载,称为“康庄惨案”。(参见《禹城抗战记忆》,中国文化出版社2015年版,第524页。)

1974年深秋,那个万籁俱寂的夜晚,我和四哥漫步在连五高村边的小溪旁,默默听他讲述着那段荡气回肠、摄人心魄的情仇往事 ……

最后,四哥居然用不太标准的禹城普通话背诵起于曼青撰写的那篇抗日散文《弟兄们上起刺刀来》:

每一个士兵都是那样热望着战争,其实他们不是有意在战争中想 获得什么名利,也不是活得烦了想吃一颗子弹快快死去,而是受着正 义的迫促,觉得非把生命献给国家不可,只要听一听他们的呐喊:“我们要是后退,便对不起父母,对不起祖国!”“我们要用头颅来换得中华民族的光荣!”这是令人多么钦佩的壮举啊! ……

四哥朗读得是那么流利、投入,语音抑扬顿挫,感情充沛。他的声调越来越高:

敌人追来了,我们的弟兄却一点不显恐惧的样子,都装好了子弹 向着敌人瞄准,又上起了刺刀直向敌人的脖颈刺去。我们前线的弟兄 们没有一个不是和战争结下了不解之缘,就是挂了彩,抬到后方医院,也仍是声嘶力竭地喊:“杀!杀!”这种精神足能使我们中华民族复活、全世界的弱小民族复活。

四哥背完课文,面对小溪许久许久没再吭声。好一会儿,他突然仰面朝天,长吁道:“姐儿,你听见了吗?四儿每天都在用心背诵,这华夏盛世已如你所愿,你听得见吗?”

言罢,早已泪流满面。

那一瞬间,我深深理解了四哥这种极端残忍的杀虐心态。正如肖锋旅长所担心的那样,若是在县城真的与仇人狭路相逢,谁又能保证恩怨分明的四子不会怒发冲冠为红颜呢。

我抬头望一眼天空,那个模糊的身影在浑浊的记忆深处向我走来,慢慢地,所有的一切似乎越来越清晰。我突然感到羞愧,这么多年过去,我竟然将他从记忆中祛除得如此干净。(点击观看)

肖锋旅长说:“就在最近几天,日军渡边师团131联队山谷大队千余名鬼子进驻禹城火车站,企图在此负隅顽抗。这股日军就像扎在我解放区胸膛上的一根毒刺,若不及时将其拔出,必将后患无穷。”(点击观看)

爆破手们逐个清除碉堡。火光中,一座座碉堡前跃动着抱着炸药包的身影,轻重机枪刮风似的叫,炸药包“轰隆隆”震天动地。前面的战士倒下了,后面的再上;再倒,再上。小碉堡终于被全部清除。(点击观看)

嘹亮的冲锋号在空旷的田野上空回荡,我军战士以班、组为单位,似股股旋风卷了出去,每个人的脸上都充满坚毅的杀气,咬着牙、瞪着眼、呐喊着、咒骂着向前猛冲。(点击观看)

第十二章 合 围

第十三

章 格 杀

第十四

章 落 幕

第十五

章 铭 史

陈璞平,祖籍山东禹城,1961年12月出生。中共党员,中国作家协会会员,山东省十佳理论工作者。山东省德州市人大常委会原副主任,德州市党史专家库总顾问。酷爱党史研究和文学创作,出版有《迷航—1927陈独秀在武汉》《陈独秀之死》《母亲的红色之恋》《无字碑》《兵出渤海湾》《西风烈》《将军泪》《渤海女兵西征记》《乱世兄妹》等多部著作,尤其擅长撰写军事和历史题材作品,享有“红色作家”之称。作品曾荣获4届山东省精神文明建设“精品工程”奖等多项国家、省、市作品奖。

打开“奏嘛新闻”看评论