1945年8月15日,日本宣布无条件投降,但其后少数未被消灭的日本侵略者仍负隅顽抗。1945年12月27日——31日,我山东渤海军区主力部队在冀鲁豫部队、平禹县大队、齐禹县大队的配合下,向日、伪、顽发起了声势浩大的禹城大战。此战不仅是山东人民抗击日本侵略者的最后一战,而且是中国人民抗日战争的收官之战。

为了再现这场鲜为人知的抗日最后一战,德州市人大常委会原副主任、德州市党史专家库总顾问陈璞平寻访禹城大战目击者、参战者及参战将领后代,广泛查阅有关抗战历史文献,精心撰写了长篇纪实文学《最后一战》。以气势恢宏的笔墨,全景式展现了禹城乃至鲁西北人民的抗战历史,特别是对禹城大战的真实历史进程进行了全面、立体的展示。故事情节跌宕起伏,既有史料价值,又有文学价值。

2月5日起,奏嘛新闻客户端推出长篇纪实文学《最后一战》连载,敬请收看。

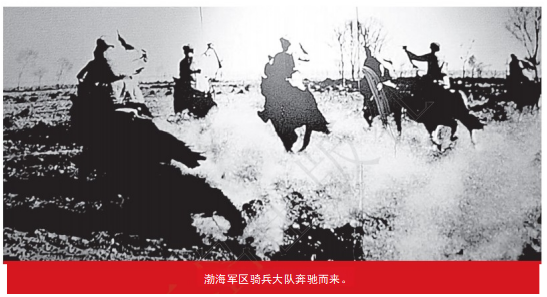

一条火龙从西南斜插过铁路,迅速迂回包抄过来。原来是我渤海军区数百名骑兵骑着清一色的蒙古马,一手挥舞着马刀,一手高举着火把,齐高声呐喊着呼啸而至,转眼间冲进鬼子群中,横冲直撞,左劈右砍。鬼子顿时乱了方寸,四下散去。

1945年12月31日,下午,申时。

因为是冬季,又下着大雪,虽然才四五点钟,天色却早已昏暗下来,山谷大队残余人员离开玉皇陈庄和达子庄,开始向济南方向撤退。说是撤退,其实就是败逃。这时的山谷大队已没有了刚离开火车站时的从容和优雅,队形彻底乱了。我特务一、二团在后面追,警备六旅第11、12团在前面堵,前后夹击,打得鬼子狼狈不堪、溃不成军,沿着铁路拼命向南跑。战士们从侧 面打得紧,鬼子抵挡不住,就跳进路沟。我军一排手榴弹扔进沟里,鬼子只好又从沟里爬出来。就这样追追打打,一路向南。

此时天色已晚,大雪渐小,然而气温骤降,风越刮越紧。激战经日,双方士兵滴水未进,体力和弹药都已消耗殆尽。敌在前面跑,我在后面追,相距不过百米,却总也追不上。那片黄褐色的军装就像一条黄龙,在白茫茫的河流中沉浮和涌腾。鬼子们一个个大张着嘴巴喘息着,就像被一池浑水呛得要浮出水面吸氧的鱼儿。四子的脸和手早已麻木,骨头似乎也已冻透。他已经1天1夜没有吃饭了,浑身突突地直冒虚汗,但饿过劲了,反而就不觉得饿了,晕晕乎乎,飘飘悠悠,像腾云驾雾似的,机械地踏着积雪,在高低不平的田野里深一脚浅一脚地奔跑。

近藤宏对日本鬼子的溃逃有过非常生动的描述:

山谷大队长向村上中尉询问各队的士气。村上中尉环视了一下四周,吃了一惊,因为刚才只顾着前进,没有注意到,从自己周围一个接一个跑过去的都是零散的,完全看不到分队、小队和中队的队形,变成了一群乌合之众,完全失去了军队的功能。

村上中尉不得已拔刀怒吼:“站住!站住!到指挥官那里集合。” 他声嘶力竭地想重整部队,但一旦阵势不稳,就很难再整合起来。士兵离开分队,一心一意地向南跑去。因为沉重的背囊渐渐成为累赘,便毫不吝惜地将其扔掉,继续奔跑。汗水像瀑布一样流下来,全身沉甸甸的,过了一会儿,感到喉咙干燥,便去喝水壶里的水,可是那里面满是芳醇的酒,根本无法消除干渴。但是,这种冰冷的液体暂时会滋润喉咙,烧酒产生的热量甚至导致出现脱掉上衣奔跑的士兵。

追击的敌兵紧随在后尾,不停地射击和投掷手榴弹。落在后面的伤兵和看护士兵纷纷倒下,十分悲惨。但是,先头部队只是一个劲儿地往前跑,累得喘不过气来,蹲了下来。朝旁边一看,八路军也因为过度疲劳坐在哪里。彼此互相看一眼,都吓了一跳,立刻朝着不同的方向跑去,相互形成了混战。

山谷大队长为了控制士兵,挥舞着军刀在队伍中央嘶哑着嗓子大声呵斥,但事到如今,他已经束手无策了。在最前面担任指挥的吹田队长腿部中了刺刀,连走路都很困难。

先头部队穿过壕沟前方,突然豁然开朗。壕沟断了,前面是平坦的旱地,只有铁路在土堆上高高隆起。敌人的子弹从壕沟尽头猛射过来,由于没有任何遮蔽,部队只得躲在铁路右侧或左侧,或沿着铁路左右穿插前进。在子弹从左右两边飞来的铁路上,大家都拼命往下跳,正面的敌人从铁路西侧开始猛烈射击,部队前进再次受阻。

“重机枪向前!”大队长命令着,但是等了很久,重机枪也没有到达战斗现场,原来扛着重型装备的士兵和扛着枪身的士兵都负伤四散了。“轻机枪向前!”大队长再次发出命令。不一会儿,轻机枪抵达,开始向敌人射击,步枪排伏在铁路上一齐射击。先头部队因应战停滞不前时,后头部队在敌人的追击下逐渐接近先头部队,后方的射击声和手榴弹的爆炸声越来越响。如果不尽快打退敌人,部队就无法杀出一条血路。

于是,先头部队的将士们在大队长的严厉呵斥下,不惧敌人的子弹,在铁路上探出身子,向前方的敌人猛烈扫射。

(近藤宏:《重庆攻击队》,东北新闻社1982年日文版,第192页。)

此时,夜幕完全降临,大地一片漆黑,十分有利于鬼子逃窜。更要命的是,前面不远便是东唐村,过了东唐村便进入齐河地界,来到国民党占领区,这也就意味着鬼子可以安全脱险。山谷意识到即将转危为安,兴奋地大声喊叫着,催促部下再加把劲儿,用最快的速度通过东唐村。陈景三、张冲凌、朱耀华、毛会义等几位团长岂能让煮熟的鸭子再张开翅膀飞走,立即下达死命令,务必在东唐村将山谷大队截住。各团指战员拼出最后一把力气,从四面八方向东唐村聚集过来。两军都在作最后的努力,和时间赛跑。

就在这千钧一发之际,一条火龙从曹庄方向迅速向东迂回包抄过来。 这条火龙左右摇摆、上下跳跃,似乎还发出低沉的吼叫,在漆黑的夜色反衬下愈发闪闪发光。山谷开始有些发蒙,不知道这是个什么怪物,等到听出 那快速移动的叫声是众人的齐声呐喊,脑海中闪过“骑兵”的念头时,已经晚矣。我渤海军区骑兵大队数百名骑兵骑着清一色的蒙古马,在大队长王昆率领下,一手挥舞着马刀,一手高举着火把,自西南斜插过铁路,齐声呐喊着,气势震撼,呼啸而至,转眼间冲进鬼子群中,横冲直撞,左劈右砍。鬼子顿时乱了方寸,四下散去。

四子不会骑马,只是觉得骑兵作战威武极了。四子后来听一位骑兵老乡说,战斗中,一旦骑兵和步兵搅到一起,等待步兵的必将是毫无悬念的屠杀。一匹战马加上骑兵,重量起码超过300公斤,驰骋时的速度每小时可达60公里以上,整体冲击力大得惊人。这种速度和重量的优势对于步兵来讲是灾难性的。一个作战经验丰富的骑兵根本不需要抡刀往对手身上砍,只需将胳膊伸出,将刀横放,靠马的冲击力,撞击敌人身体时产生平顺的拖动,就能轻而易举地切下对手的脑袋,骑兵的行话叫“带”。这也是为什么突厥、蒙古等马背民族的佩马都是弯弯的缘故。面对身经百战的骑兵大队,四散奔逃的鬼子步兵几乎毫无还手之力。

四子追赶上来时,正看见有个骑兵在他前方策马而过,追上一个奔逃的鬼子,从马背上伸出马刀轻轻一带,那鬼子脖颈动脉瞬间喷出一股血柱;旁边一个鬼子端枪刺过来,骑兵先是舞动着马刀,做出向下劈砍的虚招,鬼子慌忙举枪格挡,没想到他随即快速收刀,一刀捅进鬼子肋下,一看便知是个马术刀术极为精湛的老兵。

山谷一看自己的部下如若四处奔逃,一个个都将成为骑兵的刀下之鬼,于是急忙高声下令集中。那鬼子真的是军纪严明、临危不乱,很快便聚集到一起,围成一个大的圆圈,最外层的鬼子组成严密的连环阵,个个端枪朝外,严防死守,以静制动,做好与我军进行最后拼命的准备。山谷排列的这个密集的刺刀阵是非常有讲究的:自古以来,不论是西方的马其顿方阵,还是东方的八旗兵军阵,矛枪都是主力作战兵器,前刺时对左右空间不会有任何影响,即使人靠人也不会误伤队友,而且能相互照应、弥补破绽,但大刀挥舞时,左右需要留出安全空间,否则会误伤身边的战友。所以,骑兵大队围着他们不停地转圈,却找不出半点进攻的破绽。不多时,步兵陆续赶到,将鬼子里3层外3层围得水泄不通;骑兵大队则退守外围,个个高举火把,照得大地和天空一片通红。双方谁也不率先进攻,一时形成对峙。

对于我骑兵大队那场近乎一边倒的屠杀,近藤宏的描述字里行间渗透着极度的无奈和绝望:

在大队后方担任指挥的田中队江良正七大尉此时突然听到马蹄声,莫非是友军的增援掩护部队到了?江良大尉一阵狂喜,爬上陡峭的铁轨,朝前方望去,却立即吓得哑口无言。原来是八路军的骑兵队,一边射击,一边旋风般冲了过来。

“是敌军骑兵的突袭!”江良大尉一边联络部队,一边拿起手枪向 领头的指挥官射击,结果他胸部中弹,摔到铁轨下断气了,紧随其后应战的高坂幸一中尉也追随着江良大尉壮烈地结束了生命。

此时山谷大队受到来自西面骑兵的狙击以及后方追击敌人的狙击和手榴弹的攻击,士兵们纷纷倒下,受伤的人越来越多。前方有保护铁路的护栏,走在后面的步兵炮队长及川量信中尉正想到壕沟里看看有没有落后的伤员,就在这一瞬间,躲在壕沟里面的八路军士兵正准备投手榴弹,两人正好面对面遇上。他立刻举起手枪打倒这个敌人,却也被敌人投出的手榴弹弹片击中腿部,瘫倒在地。

八路军骑兵队来到部队前方,封锁了前进的道路,并在部队周围围成一个圆阵,边跑边猛射。随着距离的逐渐缩短,死伤的人数越来越多,受伤士兵的呻吟、喊叫,再加上敌人的无情攻击,铁路旁一片惨叫,犹如人间地狱,惨绝人寰,难以名状。

(近藤宏:《重庆攻击队》,东北新闻社1982年日文版,第104页。)

我军战士开始用刚学的蹩脚的日语喊话劝降,日军士兵们纹丝不动,毫无反应。日本反战同盟的铃木小郎赶到后说:“你们的日语发音不准,他们的听不懂。”说着,他大声用标准的北海道日语喊道:“日本弟兄们,天皇已经下诏书宣布投降,不要再做无谓的抵抗了,只要放下武器,八路军优待俘虏,缴枪不杀,你们很快就能回国与家人团聚 …… ”

日本士兵们对铃木的劝降置若罔闻、无动于衷,竟然在山谷带领下齐声 唱起歌来。四子一句也听不懂,只觉得他们个个表情庄重,歌声充满戾气、 乖张,让人听着浑身起鸡皮疙瘩。后来铃木告诉四子,鬼子唱的是日本军歌《如果我去海上》,歌词大意是:“冲向高山,让尸骸填埋沟壑;走向大海,让浮尸漂荡洋面;吾为君亡,死而无憾。”歌中充斥着一股子慷慨赴死的劲头。

四子听得云里雾里直发蒙,又听见身旁几个战士在嘀咕:“这是唱的啥 调?吊丧一样,怪瘳得慌。”“你不知道呀?西边就是东唐,当年被鬼子屠了 村,连老带小杀了70多口,听说还有一个新娘子,惨极了。冥冥之中,这分 明是阎王爷让小鬼子为那些屈死的冤魂来陪葬呢。”“好家伙,这一天咱们追追打打跑出30多里路了。”

四子正在饶有兴致地琢磨日本军歌的腔调,无意中突然听到“东唐”“屠村”“新娘子”几个敏感词,心里“咯噔”一下,浑身的血液攻上头顶,一阵眩晕, 眼前顿时浮现出白雪惨死的情景,记忆的闸门被瞬间打开,新仇旧恨泄洪般地涌出心间。他仰天深吸一口冷气,顿觉疲倦消失,浑身立刻充满能量。老天真是开眼,7年之后,竟然安排他与不共戴天之敌小野在白雪惨死的地方一决生死。他再也抑制不住杀戮的冲动,早将什么“缴枪不杀”、什么“优待 俘虏”抛到脑后。他必须要用最残忍的格杀方式手刃小野,以怨报怨,血债血偿。

就在四子正要出列的时候,对面两个鬼子却忍不住抢先跳出,端枪冲着正在劝降喊话的铃木就刺。

铃木没有防备,躲闪不及。身边的四子早已跨前一步,挡在前面,手中的三八盖子由内向外画了个圆弧,格挡住左边鬼子的长枪。那鬼子按照动作要领,立刻后退一步,防备四子随后的突刺,却不料四子的枪突然变了方向,迎着右面鬼子的刺刀对刺过去,分明是同归于尽的拼法。右面的鬼子想不到四子会和他玩命,大吃一惊,急忙收枪躲闪,慌乱中露出破绽,被四子扎中左肋,鲜血喷涌而出,疼得他扔掉长枪,双手捂住伤口就地直转圈。左边的鬼子见四子枪法诡异,不按套路出牌,正不知所措,四子的刺刀已闪电般捅进他的小腹,然后手腕一拧,再猛一拽,随着拔出的刺刀带出一大盘血淋淋的肠子。鬼子惨叫一声,“扑通”倒地,四肢抽搐片刻,便再无动静。这场1对2的拼刺,四子无论是速度、技巧、气势都潇洒自如、似行云流水一般,前后不过半分钟,两个鬼子一死一伤。在场的鬼子看得心惊肉跳、面面相觑。

四子见鬼子被他的气势震慑,似有缴械之意,却仍不知小野躲在何处,生怕一旦这群鬼子真的投降成了俘虏,便再无下手的机会。情急之下,他 “蹭”地从腰间抽出那把侍女刀鞘,高高举过头顶,大声喊道:“小野一郎,俺知道你就在这里,你不是做梦都想得到这把刀鞘吗?你若是真正的日本武士,就站出来,咱们公平比武。你若胜了,这刀鞘就归你。你若想当缩头乌龟,今日交出俺的短刀,便放你回国抱孩子去!”

说罢,请铃木赶快翻译。铃木不知四子在和谁叫板,但看在刚才救他的情分上,便用日语原原本本翻译了两遍。

现场安静片刻,只见许多鬼子兵将目光转向人群中间。少顷,中央走出 一个矮挫的鬼子军官。只见他手持一支三八大盖,腰间一左一右挎着指挥刀和王八盒子,慢慢来到四子面前站住,两眼眯着,紧盯四子手中的仕女刀鞘,放射着贪婪的目光,果然是下午那个与四子拼过刺刀的歪脖鬼子。

此人正是四子苦苦追踪7年的仇人:小野一郎。

我抬头望一眼天空,那个模糊的身影在浑浊的记忆深处向我走来,慢慢地,所有的一切似乎越来越清晰。我突然感到羞愧,这么多年过去,我竟然将他从记忆中祛除得如此干净。(点击观看)

肖锋旅长说:“就在最近几天,日军渡边师团131联队山谷大队千余名鬼子进驻禹城火车站,企图在此负隅顽抗。这股日军就像扎在我解放区胸膛上的一根毒刺,若不及时将其拔出,必将后患无穷。”(点击观看)

爆破手们逐个清除碉堡。火光中,一座座碉堡前跃动着抱着炸药包的身影,轻重机枪刮风似的叫,炸药包“轰隆隆”震天动地。前面的战士倒下了,后面的再上;再倒,再上。小碉堡终于被全部清除。(点击观看)

嘹亮的冲锋号在空旷的田野上空回荡,我军战士以班、组为单位,似股股旋风卷了出去,每个人的脸上都充满坚毅的杀气,咬着牙、瞪着眼、呐喊着、咒骂着向前猛冲。(点击观看)

第十

二章 合 围

第十三

章 格 杀

第十四

章 落 幕

第十五

章 铭 史

陈璞平,祖籍山东禹城,1961年12月出生。中共党员,中国作家协会会员,山东省十佳理论工作者。山东省德州市人大常委会原副主任,德州市党史专家库总顾问。酷爱党史研究和文学创作,出版有《迷航—1927陈独秀在武汉》《陈独秀之死》《母亲的红色之恋》《无字碑》《兵出渤海湾》《西风烈》《将军泪》《渤海女兵西征记》《乱世兄妹》等多部著作,尤其擅长撰写军事和历史题材作品,享有“红色作家”之称。作品曾荣获4届山东省精神文明建设“精品工程”奖等多项国家、省、市作品奖。

打开“奏嘛新闻”看评论